✅史上最高値更新ラッシュ、その裏側で何が動いている?

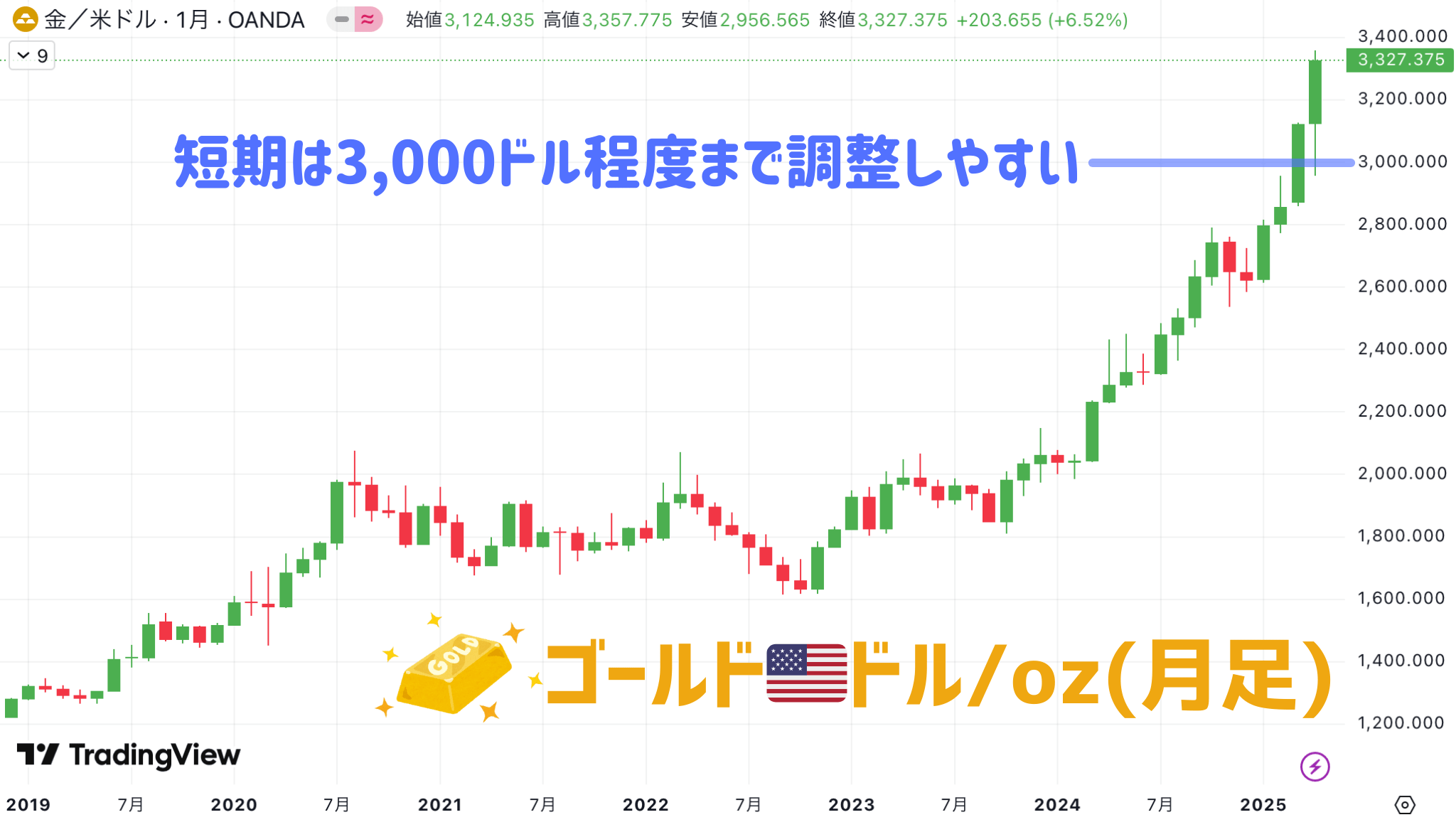

2025年4月17日、国内店頭価格は1グラム=16,885円を記録し、日本の金相場はついに『1万7千円の大台寸前』という領域に突入!2019年に4,000円台だったことを考えると約4倍!しかも過去2年だけで+70%強の急騰です。

ここまで急ピッチで値を上げている最大の要因は“ダブルインフレ”──すなわち (1)世界的な物価高による“ドル建て上昇” と(2)円安による“円建て上乗せ”の二重構造にあります。

・原油・穀物高が企業コストを押し上げ、世界のCPIは3年連続で3%超

・安全資産を求めた中央銀行の金準備買いが過去最高ペース

・円は金利差と貿易赤字で1ドル=140〜150円が常態化

この上昇二段ロケットにより、すでに金に投資していた日本人投資家は世界の中でもとくに大きなリターンを得ることに成功しました。一方で、「もう高すぎる、今から金(ゴールド)を買っても遅い」と感じている方も多いでしょう。この記事ではその不安を解消すべく

・金価格はどこまで上がるのか(今後のシナリオ)

・個人の資産づくりにどう生かすか

・NISA×松井証券で始める具体的ステップ

の3本柱で詳細かつ具体的に解説します。投資初心者~中級者の方でも「最後まで読めば今日から動ける!」内容を目指しました!メリット・デメリットまで含めてまとめてみましたので、ぜひ最後までお読みください。

\ 非課税で“金”にスイッチ!松井証券のNISA口座を5分で開設⬇️/

金価格はどこまで上がる?【金融機関の最新見通し】

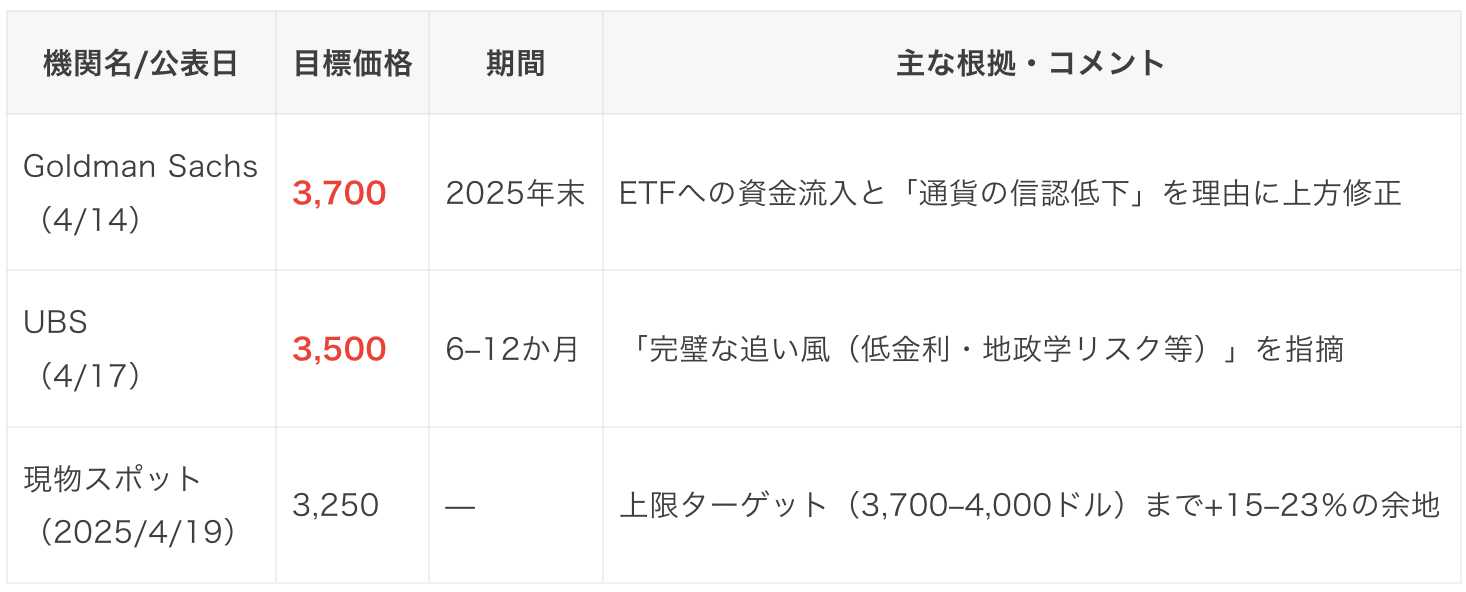

まず、金はどこまで上がるのか?というシナリオについては、各金融機関でも判断が分かれていますが、基本的に強気で見ていることが分かります。主要金融機関の最新ターゲットは以下の通り⬇️

もっとも強気なゴールドマン・サックスは2025年末までに3,700ドルをターゲットとし、特定のシナリオ下では4,500ドルにもなり得るとしており、かなり強気であることがうかがえます。UBSも強気シナリオなら4,000ドルとしています。

背景にあるのは『米国売り(ドル安・米株安・米債券安)』が今後も継続するのでは、という懸念です。これはトランプ大統領が打ち出した高関税政策により引き起こされました。

さらに、インフレと景気悪化が同時に進む(=スタグフレーション)が発生する可能性も意識されており、米国売り+スタグフレーションからの『資産の逃避先』として金が買われ続けるという見解です。

実際、バンク・オブ・アメリカの最新アンケート(4月号)では、機関投資家が最も買いたい資産として“金(ゴールド)”が1位となっています。ここ数年はマグニフィセント・セブンを中心としたハイテク銘柄が首位でしたが、これらを一気に抜き去ったのは大きな変化と言えるでしょう。

高関税→輸入品の値上げ→物価上昇なのに景気減速。ドルも株も債券も同時安。“最後の保険”として金需要が増大。

②有事の金買い&ドル離れ

ウクライナ戦争・中東紛争、米通商戦争など不透明感の連鎖。地政学リスクと政策不確実性が高まると安全資産の金へ資金シフト。

③世界的な財政赤字拡大

米・欧・中が軍拡や景気対策で巨額歳出→通貨供給増。“おカネの価値希薄化”が進み、希少資産である金の相対価値が上昇。

近年は新規鉱山投資が伸び悩み、採掘コスト上昇しているといった単純な供給不足の他に、上記の材料が加わったことで金価格が上昇しやすいと見ているようです。

いずれにせよ、各金融機関でも今後の不確実性に備えるために資産の10〜30%程度を金(ゴールド)にすべきとしていましたので、参考にしておきたいところでしょう。(BofA、ゴールドマン、UBS、ブラックロックなど)

今後はどうなる?3つのシナリオを解説

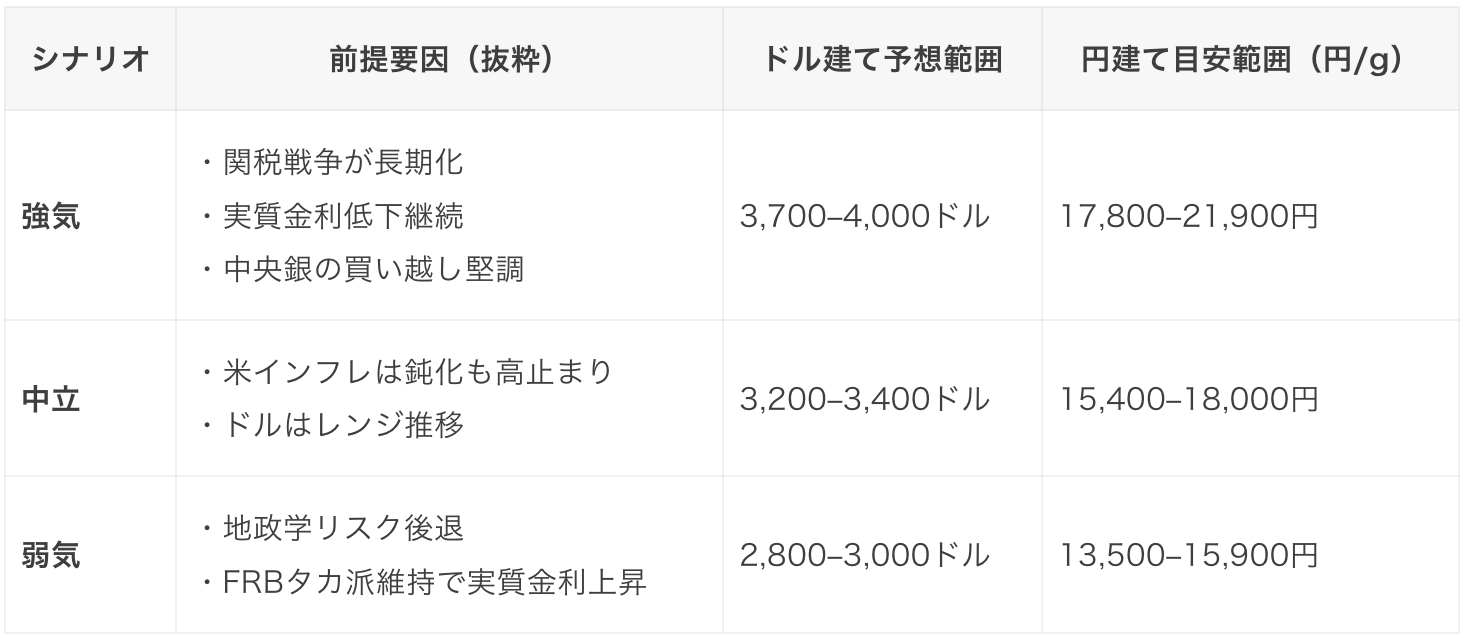

今後の金価格のシナリオとしては、主に以下の3パターンが想定できそうです。混乱が一気に落ち着き、リスクが大幅に後退すると暴落する可能性もあるでしょう⬇️

強気シナリオでは、米国の関税政策と世界的な景気後退により金利の低下が進めば、3,700〜4,000ドルレベルも視野に入るとしています。

一方で、各国との貿易・通商交渉が無難な結果に終わり、ロシア-ウクライナ戦争などが終結して大幅なリスクの後退が見られるパターンでは、2,800〜3,000ドルぐらいになるとしています。

なお、仮にリスク後退の弱気シナリオでも、中央銀行を中心とした公的部門の純買いが3年連続で1,000トン以上出あり、米国・ドル依存の低減が続くことから暴落するような値動きにはなりにくいと見ているようです。

短期間で急激に上昇してきたこともあり、トランプ大統領の関税緩和などでテクニカル的には3,000ドルぐらいまで調整する場面はありそうですが、そうなれば積み立て額を増やしたり、買い増しの機会としてとらえておきたいところでしょう。

金投資が選ばれる理由【メリット・デメリット】

金は「守り」だけではなく“攻め”にもなります。金=安全資産というイメージが強い一方、インフレと金融緩和が長期化する現代では『実質的な成長エンジン』にもなり得ることを認識しておくことが重要です。

1971年の金本位制崩壊以降、ドルは約85%も価値を減少させたのに対し、金はドル建てで約50倍に上昇!

◆通貨分散

1ドル=まで下落した2024年に円建て金価格は世界平均以上のリターン。

◆相関低減

株式・債券同時安が起きてもポートフォリオ全体の崩壊を防げる。

特に購買力の保存についての重要性は、近年多くの方が実感しているのではないでしょうか。歴史的な円安が進み、iPhoneなどの輸入製品の価格は大きく上昇しましたし、日用生活品全てが値上がりしました。これは、通貨である円の価値が下がっていることに他なりません。

こういった購買力の低下を防ぐ意味でも、単に円で貯金するよりも金などに投資しておくと安心ということです。

また、世界的な景気後退やリスクを意識するなら、ポートフォリオ(資産の組み合わせ)の金の割合を増やすべきと言われています。

ちなみに株60:債券35:金5の三資産ポートフォリオは、株70:債券30よりリターンをほぼ落とさずに最大ドローダウンを約3割も縮小できたというシミュレーションもあります。

・インフレヘッジ:実質購買力を守る実物資産

・有事の資産防衛:株・債券と逆相関でリスク分散

・無期限価値:通貨のように発行体がないので「破綻しない」

・世界共通通貨:国境を越えてどこでも換金することができる

◆デメリット

・価格変動が大きい:安全資産と言われるが値動きは大きめ

・利息/配当ゼロ:インカムゲインが得られない

・為替変動:円高で円建て価格が押し下げ

安全資産として知られる金ですが、意外と変動(ボラティリティ)が大きい点には注意が必要です。1980年の冷戦終結時には、数ヶ月で30%の暴落となったこともあります。

安全資産として意識される分、“もしも”の時には急激に上昇しますが、そのもしもが終わると急激に価格が下がり低迷を続けることもあるため、まずは中長期を意識して少しずつ買っていくのが良いでしょう。

金投資3つの方法を比較【おすすめはNISAで投資信託】

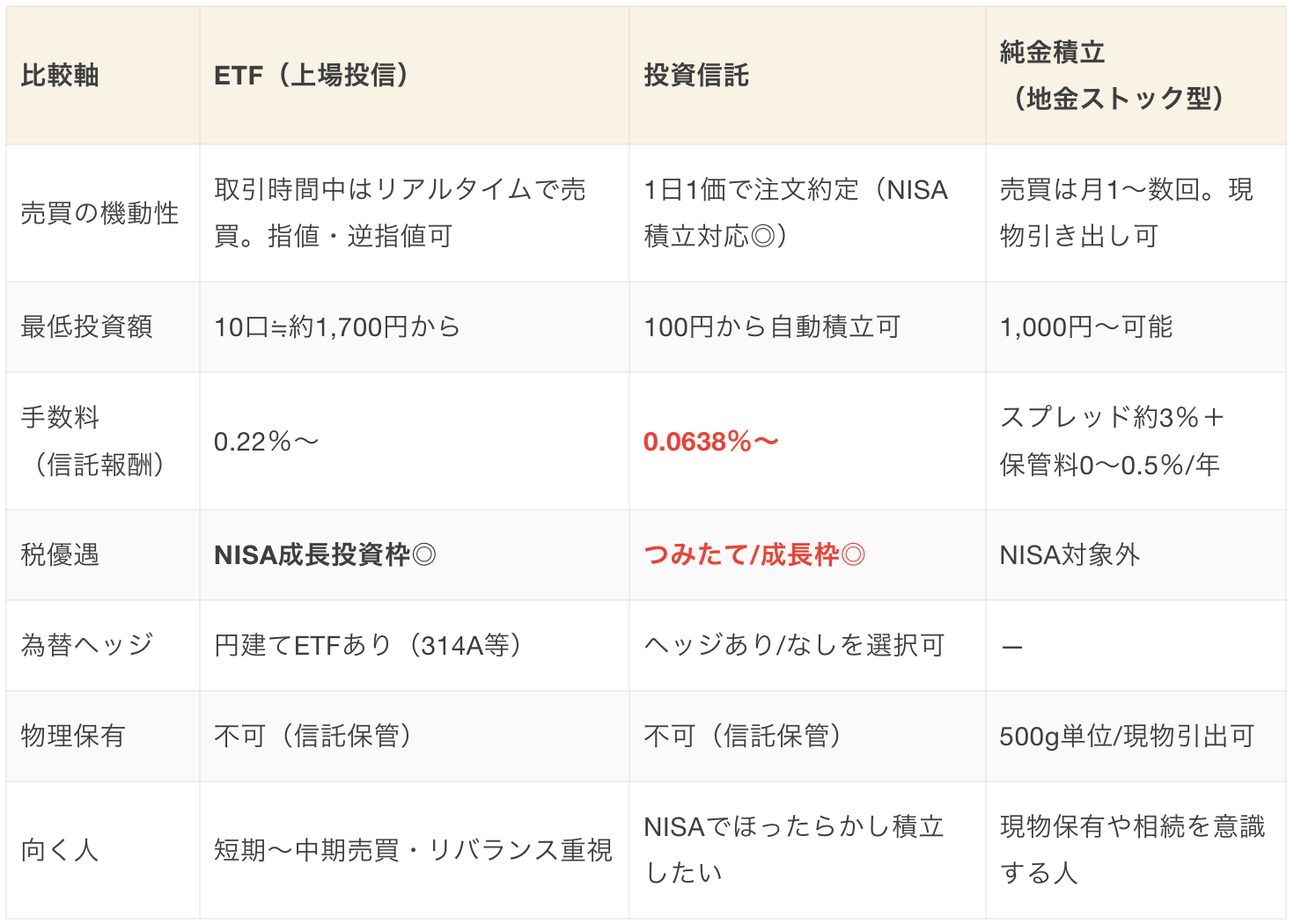

金への投資手段には、金地金(インゴットやコインなどの現物)や純金積立、金ETF、先物取引など様々あります。どの「金投資ツール」を選ぶべきかについては、以下の表を参考にしていただければと思います⬇️

やはり『投資信託』が圧倒的に低コスト(多くの会社でNISAは取引手数料無料)なので、個人的にはおすすめです。指値などができないデメリットはありますが、中長期で投資する場合はそこまで関係ないでしょう。

ETF(上場投資信託)は指値ができますが、コストがネックとなります。高いところだと約定(購入)金額の1%以上の手数料がかかるため、下手にトレードするとそれだけで大損ということがあります。暴落を想定して指値をしていく場合などに使いたいです。

純金積立については、スプレッドや保管コストが高いので、将来現物が欲しいという方以外はおすすめしません。現物をもらって海外に逃げるとか…こっそり相続するとか…💦

売却益・分配金が非課税:通常、投資信託や株式の利益には約20.315%の税金がかかりますが、NISA口座を利用すれば一定枠内の運用益が非課税になります。つまり、金価格が上昇して得た売却益もまるごと手取りになるわけです。税金で目減りしないのは大きな利点です。

少額から投資可能&積立しやすい:投資信託なら最低100円程度から購入可能で、金額指定でコツコツ買い付ける積立投資にも向いています。また証券会社の自動積立サービスを使えば、毎月あるいは毎日の積立設定も簡単です。ドルコスト平均法の効果で高値掴みのリスクを抑えつつ長期に資産形成が可能です。

以上のように、NISA口座で金ファンドを運用するのは理にかなった方法です。税制優遇を活用しつつ、少額から安全資産である金に投資できるため、初心者にも始めやすいと言えます。

◆関連記事

→【新NISAはデメリットしかない?本当は危険?】年収300万円から始める“失敗しない”投資信託&米国株の活用術

→株価が暴落した時にやるべきこと・やってはいけないこと/今すぐ分かる大富豪に学ぶ中長期投資戦略!

松井証券で金投資信託を始めるメリット【スタートの3ステップ】

ネット証券各社の中でも、松井証券はNISA口座での投資信託運用に好条件が揃っており、金関連ファンドのラインナップも充実しています。

特に超低コスト派に人気な「SBI・iシェアーズ・ゴールド(信託報酬0.0638%)」に投資できる数少ない証券会社の1つでもあります。もちろん、積立設定で“放置運用”もできますし、“全投信買付手数料0円”なので、運用・手数料面でも安心です。

「2023年オリコン顧客満足度®調査」のネット証券初心者部門『第1位』を受賞している他、ネット証券としてサポート体制にも定評があります。電話によるサポートはもちろん、有人チャットによる24時間対応のサポートを提供しており、初心者でも不明点を気軽に相談できます。

わからないことがあれば、松井証券顧客サポート(0120-021-906/IP電話03-6387-3601・受付時間平日8:30〜17:00)もありますので、ぜひぜひお気軽にどうぞです!

よくある質問Q&A―金投資をはじめる前の不安を解消!

Q1.「金は暴落しないの?」

短期的に−20〜30%調整することはあります。だからこそ“積立+長期保有”が鉄則です。たとえば、1980年の冷戦終結局面で−35%、2013年のQE早期縮小観測で−28%があります。

ただし、過去50年で金が5年以上“マイナス圏”に沈んだ期間はゼロ。中央銀行の買い支えと供給減少(鉱山投資停滞)が価格の下支えとなり、株ほどの極端な暴落は防がれています。

対策としては、定額積立(ドルコスト平均法)で高値づかみを平準化し、大きな下落時は「買い増しチャンス」と捉えられる余力を残しておきましょう。

Q2.「円高になったらどうする?」

円建て価格は下がりますが、逆に“買い増し好機”になります。円建て金価格=ドル建て金価格 × 為替レート。円高(例:1ドル=150円→130円)になると日本円での評価額は下押しされます。

ただし、円高局面は多くの場合『世界的リスクオフ=金高騰』の環境と重なるため、ドル建て価格の上昇が円高分を相殺するケースも多いと言えます。

為替影響を抑える方法としては、毎月の積立で「円高月に多く買う」ことで自動的にリバランスする、あるいは円の変動が気になるなら為替ヘッジありの投資信託を選ぶのも1つでしょう。もっとも、コストが増える点には注意でしょう。

【まとめ】いま「円で眠っているお金」を“非課税ゴールド”に替えよう!

◆歴史的インフレで現預金は毎日目減り

→物価+円安のダブルパンチで、iPhoneも卵も大幅値上がり。―一方、金は過去2年で+70%。

◆ “米国売り”が続く限り、金には長期的な追い風

・関税ショック→スタグフレーション懸念

・中央銀行の金買いが3年連続で1,000トン超

・上限シナリオは4,000ドル(=円換算22,000円/g超)

◆NISAなら利益まるごと手取り&100円から積立OK

✅松井証券のNISAなら…

・全投信買付手数料0円

・超低コストの金ファンドを24時間いつでも自動積立

・初心者部門 顧客満足度1位※のサポート付き

※「2023年オリコン顧客満足度®調査」ネット証券初心者部門

最短5分で完了!金投資スタートの3ステップ

→松井証券でNISA口座を申し込む(オンラインで本人確認→最短翌営業日に口座開設完了)

ステップ2

→「SBI・iシェアーズ・ゴールド」を選択(信託報酬0.0638%、買付手数料0円)

ステップ3

→毎月自動積立(例:1万円)を設定(放置でドルコスト平均&非課税運用)