【英雄赤沢】80兆円の売国は本当?日米通商合意、メディアが報じない日本の『実利』徹底解説

とりわけ対米国で貿易黒字を抱える国で、これほど有利な条件で合意できた国は、今のところなかったわけですから。一応。

というわけで、利益の9割が米国という報道が先行し、『カツアゲ』『売国奴』などと批判も指摘される今回の日米通商合意ですが、一体何が本当なのか、現段階で分かっているファクトベースで解説していきますので、よろしくお願いします。

米国の関税政策と日本の交渉結果

まず、米国が当初各国に提示していた関税率は、非常に厳しいものでした。◆基本方針:米国との間で市場開放などで合意(ディール)できなければ、25-30%の関税が課される。

◆特定品目の関税:仮に合意したとしても、鉄鋼・アルミニウム・自動車など、米国の安全保障に関わるとされる重要品目(通商拡大法232条に基づく品目)には、25-50%の関税が課される。

◆迂回輸出への牽制:さらに中国製品の迂回輸出拠点と見なされる国には、ペナルティとして40%という極めて高い関税率も示されていました。

日本も他国同様に25%の関税が示されていましたが、対米貿易で黒字を抱える国としては、以下の『破格』とも言える条件を勝ち取ったとも評価できます。

✔️関税率の引き下げ:25%と予告されていた関税が15%に引き下げ。

✔️自動車関税の半減:最大の懸念事項でもあった自動車への追加関税(232条関税)も15%に。

✔️見返り:日本政府系金融機関(国際協力銀行 JBICなど)を通じ、米国内の重要産業プロジェクトへ最大5,500億ドル(約80兆円)の投融資枠を供給。

日本の2024年の対米輸出は21兆円ですから、今回のディールで引き下げた幅を10%として単純計算すると、年間2.1兆円の関税負担を軽減できる計算となります。

これは、投融資のリスクを考慮したとしても、日本にとって実利の大きい結果だったと評価することはできるでしょう。

Q&Aよくある疑問と批判について

このディールについて、いくつかのありがちな批判や誤解もありますので、整理しておきたいと思います。Q1. 80兆円を米国に献上するようなものではないか?

A1. これは誤解です。基本的に80兆円のほとんどが『融資』であり、返済されることが前提です。また、赤沢大臣によると80兆円はあくまで上限枠であり、上限を設定した与信枠であるとしています。

そして、日本側が直接リスクを負う『出資』の比率は1-2%程度とのことですから、最大でも8,000億円-1.6兆円程度。仮にこれがまるまる焦げ付いたとしても、見返りとして得られる関税削減効果は年間約2.1兆円ということになりますから、経済合理性は高いと評価できそうです。

Q2. 利益の9割を米国が取るなら、日本は搾取されるだけでは?

A2. これは日本が出資した際に得る利益部分のことです。たとえば、1兆円出資して1,000億円の利益が出たとすれば、それを米国が900億円、日本が100億円という配分になります。

ですから、赤沢大臣も仮に5:5の利益配分であっても、日米それぞれが500億円ずつ得る程度で、利益配分の9割が米国だとしても実質400億円を譲った程度だから、ほとんど損にはならないとの説明をしています。

Q3. 正式な文書がないのに信用できるのか?

A3. 一応、米国側から公表されたファクトシートがあります→Fact Sheet

基本的にあまりに交渉する国が多過ぎて、正式な合意文書を作る余裕がない可能性が大でしょう。あとは、いつでもトランプがちゃぶ台返しをできるように、正式合意はこれからという部分もありそうです🥶

ご覧のようにトータルで見れば日本は勝ち取ったと評価できる部分は大いにあります。

もちろん、『融資』が焦げ付くようなことになれば日本は損失を被り、最悪の場合は減損処理により、税金(一般会計から)で損失を穴埋めすることになりますが、一応、米国は先進国ですから、そのようなことになる可能性は低いでしょう。

一方、米国の民間銀行がやりたがらないようなプロジェクトを日本が低金利で引き受ける可能性が高そうで、リスクの割にリターンが得にくいという見方もできるでしょう。

また、このテーブル上の合意以外では、米国生産車を日本に逆輸入させる動きなどもあり、事実上、米国において関税をたっぷり払った米国製自動車を日本人が買うことになるわけですから、米国の関税を日本人が負担することにもなり得ます。

とりあえず表面上は成功と言えそうですが、状況は流動的な部分がありそうで、今後も目が離せないというのが正直なところでしょう。米国がジャイアン過ぎるので😭

なぜ米国は日本の融資に頼るのか?

ここで多くの方が、『なぜ世界一の経済大国である米国が、自国で資金を賄わず、日本の投融資に頼るのか?』と考えるかもしれません。しかし、これは米国の『お金がない』のではなく、『米国内の事情により、自国の予算を使いにくい』という構造的な問題が背景にあります。

米国が日本の資金を歓迎する理由は、主に以下の4つの制約を回避できるためと考えられます。

理由① 深刻な財政赤字

→2025年度の国債利払い費は過去最高水準に達し、これ以上の歳出増は議会の強い反発を招きます。

理由② 共和党内での対立

→小さな政府を掲げる議員も多く、新たな予算や補助金を伴う法案は議会での承認が必須なため、成立には説得による多大な時間が必要です。

理由③ 民間資本が投資しにくい

→半導体工場建設のような巨額の初期投資が必要で、利益回収に時間がかかるプロジェクトは、短期的なリターンを求める米国の金融市場とは相性が良くありません。

理由④ 政治的アピール

→『関税を引き下げる代わりに、同盟国が米国の雇用と産業のために資金を出す』という構図は、国内の有権者に対して「交渉の勝利」をアピールしやすい材料となります。

ラトニック商務長官が「原子力施設でも、パイプラインでも、半導体工場でも、必要だと思うものは何でも建てれば良い―日本がその費用を負担する」としていますし、すでに台湾の半導体メーカーの米国工場に資金提供するとの報道もあります。

したがって、米国の民間資本が投資しにくいような案件に対して、低金利かつ米国側は財政的・政治的コストをかけることなく、産業基盤を最速で強化でき、しかも雇用が生まれることで支持者層へのアピールにつながります。

日本の提案は、トランプ政権にとってもメリットのある提案だったと評価できそうです。

結論:買ってて良かったエヌビディア!

結論としては、追加条件がなければ赤沢グッジョブで、本質は米国へのODA(政府開発援助)ということになりそうです。米国は途上国だったのだ…😭 日本のお金で米国の半導体工場・インフラが整い、雇用も産まれると。いや、なんで日本が政府保証までして米国のためにやってるんだ…という疑問は持たないようにして、国策に売りなしということで、TSMC(台湾セミコンダクター)やエヌビディア(NVDA)、ブロードコム(AVGO)などの銘柄は、ますます握っておいて良さそうです。

短期的にはどこかでギクシャクする場面もあるでしょうが、そうなった場合はすかさず追加しておきましょうということで。やはり、一番の勝利者は米国、そしてAI・半導体銘柄だったということで。

✅エヌビディア&ブロードコムの取引におすすめ証券会社/PR

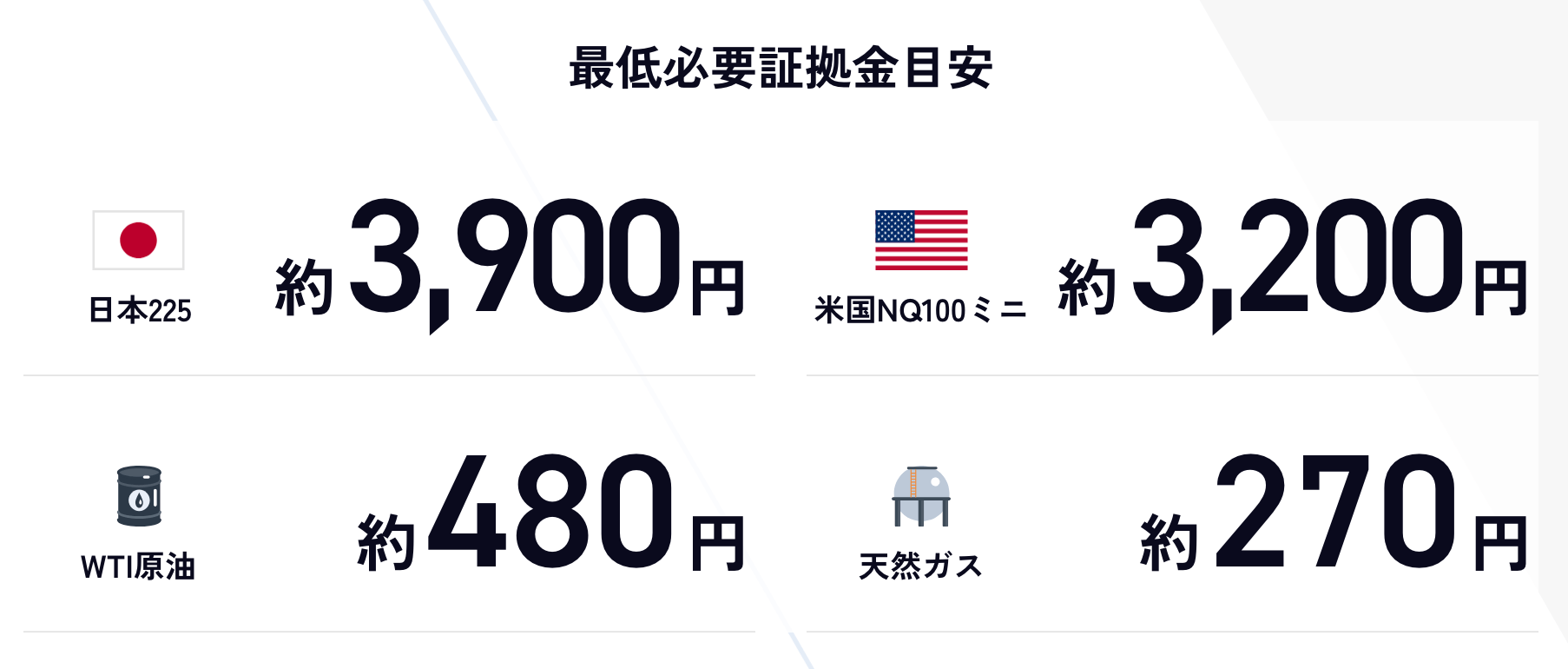

短期トレードならエヌビが1株4,800円で取引できるGMOクリック証券

GMOクリック証券は日本株式、FX、商品、CFDなど、幅広い金融商品を1つの口座でカバーしてくれる便利な総合口座です。最近の急騰相場には、この総合口座を開設して、効率的なトレードを実践していただければと思います。 日本225(日経平均)は3,900円からと少ない資金でも十分利益を得ることが可能ですからね。

日本225(日経平均)は3,900円からと少ない資金でも十分利益を得ることが可能ですからね。✔️業界最狭水準スプレッド(ドル円0.2銭/原則固定例外あり)

✔️国内店頭CFD取引高11年連続No.1

✔️例えばエヌビ株CFDなら証拠金4,800円〜(1株/レバレッジ5倍)

→“株価が下がった時に利益を狙える” 売りポジションにも対応👇

私もFXや株価指数の短期トレードで使ってます!持ってて損のない総合口座!!

米国株の現物なら為替手数料が無料な松井証券

松井証券は、為替手数料が往復(ドル⇄円)で無料なのが嬉しいです。たとえば、マネックス証券などは米ドルから日本円に両替する際は1ドルあたり25銭の手数料がかかります。つまり、松井証券以外だと1万ドル(約140万円)の両替に2,500円もかかってしまうことが。また、信託報酬手数料の低い『SBI・iシェアーズ・ゴールド』を選択できる数少ない会社なので、NISAでゴールド投資する場合も、ぜひ持っておきたい講座となります。

✔NISA口座は売買手数料無料

→しかも為替手数料でマネックス証券より2,500円(1万ドルあたり)お得

✔ボックスレートで一般口座も1日50万円まで無料

✔25歳以下なら一般講座でも株式取引手数料が無料

✔投資信託残高に応じた最大1%ポイント還元

私もNISAで米国株デビューしたのだ!手数料ゼロがうれしいのだ!

コメント & トラックバック

- Comments ( 2 )

- Trackbacks ( 0 )

ようつべやめちゃったの?

やめてないよーw 今週更新します。手間がかかるから大変なのよあれ